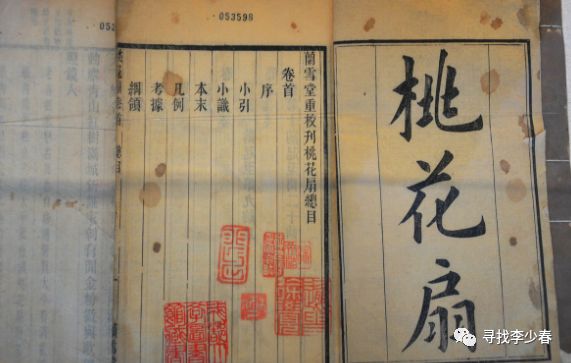

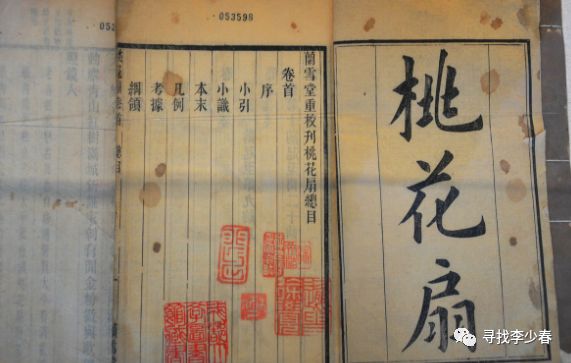

前段时间我课上做演讲,主题是“京戏”,介绍京戏的起源与基本常识。结果是我在台上讲,同学在台下聊,根本没人搭理我。后来我遇到别的班一个学昆曲的同学,她说她做了关于昆曲的演讲,还即兴唱了一段《桃花扇》,结果是台下的一阵笑声收了场。我跟她说昆曲恐怕班上都没几个人知道是什么,还不如京剧知名度高。后来我们谈起戏曲发展,颇有些感慨“戏道中落”,不禁为戏曲的前途感到悲哀和担忧。之后我曾仔细琢磨过戏曲没落的原因,如下:

拿所谓“国粹”的京剧为例。昆曲是没落的贵族,京剧是没落的暴发户。

凡事都有个兴衰,纵观古今万事万物,基本可以确定大多事物兴得越快,衰得越快。京剧兴得太快了。从清末到民初,短短几十年,京剧从草台艺术一下子成为大江南北最流行的戏种。四九城里,包括皇宫内院,人人听京戏,京戏可谓红得发紫。也是在那时候,踊跃出一批人才,在京戏方面至今无人超越的人才,从前三鼎甲,到后来的四大须生,四大名旦,个顶个都是大家。这些人把京戏雕琢一番,创立了各自门派,使当时的菊坛颇有些“百家争鸣”的景象。正因为这些才华横溢的老先生们把京戏推到了登峰造极的境界,京戏已无法在这条路上高升,只得走下坡路。后人没人能超越了。而京戏发展的停滞造成了一个问题,就是无论大小演出,演员一张口总是那么几段,《锁麟囊》,《坐宫》,《武家坡》一类脍炙人口的唱段。观众听腻了,演员也唱烦了,可是谁又能创作出比这些唱段更好的唱段呢。所以说,问题的关键:京戏没有成功的革新。

事实上,京戏在上个世纪六七十年代有过一次革新。谁革新了京戏呢?江青。新生产物就是熟知的“样板戏”。样板戏其实是很有技术含量的。融入了歌舞元素,改用普通话,跟上了时代。而且样板戏的戏词写的相当好,原因是戏词作者文学造诣着实高,比如《沙家浜》戏词的作者是汪曾祺先生。“垒起七星灶,铜壶煮三江。摆开八仙桌,招待十六方。来的都是客,全凭嘴一张。相逢开口笑,过后不思量。人一走,茶就凉…”但是样板戏政治气息太浓,动作有些生硬造作,情节有很大的历史局限性,也不是很引人入胜,所以样板戏到后来并不十分受欢迎。

上个世纪末,京剧像当初挤走昆曲那样,被流行歌曲和影视挤走了。毕竟时代在发展,人们娱乐多了,不止有戏可看。

另外,听戏相较听流行歌曲来说,是有门槛的。需要有一定的中国传统文化及戏曲知识的储备。

看戏的人少了,唱的人就少了。唱的人少了,出现好角儿的可能性就越来越小。这又让一些老戏迷很失望,如此恶性循环,梨园行有些危机。

政府似乎看到了这一点,于是让“戏曲走进校园”。初衷虽好,效果实在不甚佳。学生们因听京歌等的宣传,以为京戏就是“蓝脸的窦尔顿盗御马,黑脸的张飞叫喳喳”,尖着嗓子咿咿呀呀。心中对京戏抱有极强的成见与反感。教戏的老师来到中小学,看到如此情况,学生不好好学,老师也是无可奈何。京戏的教育前途一片灰黄。所以学生们根本没有听过真正的好戏,又因为他们心里的成见,不去尝试接受戏曲,所以永远也不会听到真正的好戏曲。只要听到“戏”类的字眼就抵触,就回避,不以客观的眼光去看待戏,永远摆脱不掉戏在他们心中的坏形象。有时候我向同学搞宣传,同学就是不去听戏。他们说京戏不好听。而这样说的人多半是没有听过戏而妄下定论的。如此看来戏曲衰落的病因很清晰,而这种病在短时间内不容易根治。

京戏的现今状况是所有戏曲乃至文化的缩影。作为一个钟情戏曲的人,身处这样的状况,只能尽最大力去挽救,但无法抱太大希望。凡事都有兴衰,若真到大限来临之时,不是人力所能回天的。叹惋之余,也只能求求祖师爷保佑,能再出现一些像四大须生,四大名旦那样的人才,另辟一条蹊径,莫把前辈先生毕生心血付之东流。

(作者系北京四中学生朱嘉怡)

2024-10-16 14:36:39

2024-10-16 14:35:51

2024-10-15 10:14:13

2024-10-15 10:12:30

2024-10-15 10:09:31

2024-10-15 10:08:10

2024-09-09 15:23:57

×

×

×

×